スーパーマーケットやコンビニで食品を購入する際、パッケージに記載されている表示を見ていますか?多くの人が価格や見た目だけで商品を選んでしまいがちですが、食品表示には私たちの健康や食の安全に関わる重要な情報が詰まっています。この記事では、食品表示の読み方をマスターし、賢い消費者になるための知識を詳しく解説します。

食品表示の基本:法律と目的

まずは食品表示の基本的な枠組みについて理解しましょう。

食品表示法とは

2015年4月に施行された食品表示法は、それまで複数の法律に分かれていた食品表示に関するルールを一元化したものです。この法律により、消費者にとってより分かりやすい食品表示を実現することが目指されています。

食品表示法のもとでは、以下の三つの法律の表示関係の規定が統合されました:

- 食品衛生法:食品の安全性確保のための表示

- JAS法(農林物資の規格化等に関する法律):品質に関する表示

- 健康増進法:栄養成分表示などの健康増進に関する表示

食品表示の目的

食品表示には主に以下の三つの目的があります:

- 消費者の安全確保:アレルゲン情報や消費期限など、健康被害を防ぐための情報提供

- 消費者の自主的かつ合理的な選択の確保:原材料や産地など、商品選択の判断材料となる情報提供

- 事業者間の公正な競争の確保:表示の統一ルールにより、不当な競争を防止

これらの目的を達成するために、食品表示には様々な要素が含まれています。

一般食品の表示項目を理解する

一般的な加工食品のパッケージには、以下の項目が表示されています。それぞれの意味と読み方を詳しく見ていきましょう。

名称(食品の名前)

「名称」欄には、その食品の内容を表す一般的な名称が記載されています。例えば、「チョコレート」「食パン」「ドレッシング」などです。これは法令で定められた名称を使用することが義務付けられており、消費者が食品の内容を誤認しないようにするためのものです。

読み方のポイント:

- 名称の表記にルールがある食品がある(例:「チョコレート」と表示できる条件は厳格に定められている)

- 規格基準に満たない場合は別の名称になることがある(例:カカオ分が基準未満の場合「チョコレート風菓子」など)

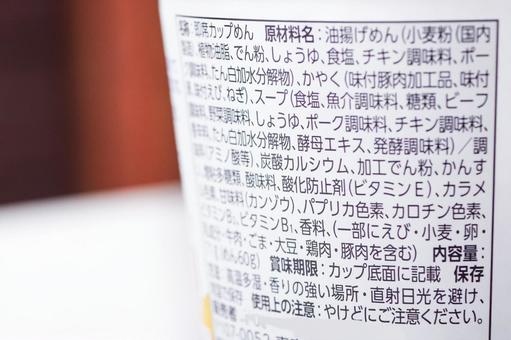

原材料名

「原材料名」欄には、その食品に使われている原材料が使用量の多い順に記載されています。

読み方のポイント:

- 一番最初に記載されている原材料が最も多く使用されている

- 複合原材料(例:「ソース」「シロップ」など)の場合は、その中の原材料も括弧内に記載される

- 「その他」という表記があれば、それ以外にも原材料が使われている可能性がある

添加物

添加物は原材料名欄の後に区分して表示されるか、原材料名欄の中で「/」(スラッシュ)の後に記載されます。

読み方のポイント:

- 添加物も使用量の多い順に記載される

- 以下の8種類の添加物は用途名併記が義務付けられている:

- 甘味料、着色料、保存料、増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤・防ばい剤

- 例:「保存料(ソルビン酸K)」「着色料(カラメル、赤色3号)」

- 一部の添加物は物質名の代わりに簡略名で表示されることがある(例:「ビタミンC」は「V.C」と表記される場合も)

内容量

「内容量」欄には、その食品の量が記載されています。重量(g、kg)、体積(ml、L)、個数などで表示されます。

読み方のポイント:

- 液体の場合は体積、固体の場合は重量で表示されることが多い

- 「〇〇g(固形量××g)」のように表示される場合は、液汁を除いた固形物の重量を参考にする

- 内容量と価格を比較して、コスパの良い商品を選ぶ際の参考になる

消費期限・賞味期限

「消費期限」と「賞味期限」はどちらも食品の期限を表していますが、意味が異なります。

消費期限:

- 比較的傷みやすい食品に表示される

- この期限を過ぎたら食べない方が良い期限

- 「安全に食べられる限界」を示す

- 例:弁当、サンドイッチ、生肉など

賞味期限:

- 比較的日持ちする食品に表示される

- この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではない

- 「おいしく食べられる期限」を示す

- 例:スナック菓子、缶詰、レトルト食品など

読み方のポイント:

- 消費期限は「年月日」、賞味期限は製造からの期間が3か月以上の場合「年月」で表示される

- 「年月日」の場合、時刻まで書かれることもある(特に消費期限が短い食品)

- 表示されている保存方法を守らないと、期限内でも品質が低下する可能性がある

保存方法

「保存方法」欄には、その食品を適切に保存するための条件が記載されています。

読み方のポイント:

- 「10℃以下で保存」「直射日光を避け、常温で保存」など、具体的な条件を確認する

- 開封後の保存方法が別途記載されていることがある(例:「開封後は冷蔵庫で保存し、お早めにお召し上がりください」)

- 保存方法を守らないと、期限内でも食品が劣化する可能性がある

製造者・販売者

「製造者」または「販売者」欄には、その食品を製造または販売している事業者の名称と住所が記載されています。

読み方のポイント:

- 「製造者」と「販売者」は異なる場合がある(例:プライベートブランド商品など)

- 「輸入者」と表示されている場合は、海外製造の商品であることを示す

- 問題があった場合の問い合わせ先として重要な情報

栄養成分表示

「栄養成分表示」には、その食品に含まれる栄養成分の情報が記載されています。2015年の食品表示法の施行により、原則としてすべての加工食品に栄養成分表示が義務付けられました(一部の小規模事業者などは除く)。

必須表示項目:

- エネルギー(熱量):kcal単位で表示

- タンパク質:g単位で表示

- 脂質:g単位で表示

- 炭水化物:g単位で表示

- 食塩相当量:g単位で表示

任意表示項目(表示する場合のみ):

- ナトリウム(食塩相当量で表示が義務)

- 糖質・食物繊維(炭水化物の内訳)

- 飽和脂肪酸・トランス脂肪酸(脂質の内訳)

- コレステロール

- ビタミン・ミネラル類

- その他の栄養成分

読み方のポイント:

- 表示は「100g当たり」「1食分(〇〇g)当たり」など、基準となる量が明記されている

- %表示がある場合は、1日の推奨摂取量に対する割合を示している

- 「推定値」「この表示値は目安です」などの記載がある場合は、分析値ではなく計算値による表示であることを示す

特定の食品における重要表示

特定の食品カテゴリーには、一般食品とは異なる表示ルールが適用されます。ここでは特に重要なものをいくつか紹介します。

アレルギー表示

食物アレルギーは命に関わる重大な問題です。日本では、特定の原材料について、アレルギー表示が義務付けられています。

表示義務のある7品目(特定原材料):

- 卵

- 乳

- 小麦

- えび

- かに

- そば

- 落花生(ピーナッツ)

表示推奨の21品目(特定原材料に準ずるもの):

- アーモンド

- あわび

- いか

- いくら

- オレンジ

- キウイフルーツ

- 牛肉

- くるみ

- さけ

- さば

- 大豆

- 鶏肉

- バナナ

- 豚肉

- まつたけ

- もも

- やまいも

- りんご

- ゼラチン

- カシューナッツ

- ごま

読み方のポイント:

- 原材料欄に「(卵・乳成分を含む)」などと表示される

- 一括表示として、原材料欄の最後に「(一部に卵・乳成分・小麦を含む)」などと表示されることもある

- 製造工場での「コンタミネーション」(意図せぬ混入)の可能性がある場合は「同じ製造ラインで○○を使用した製品を製造しています」などと表示されることがある

遺伝子組換え表示

遺伝子組換え作物を原材料とする食品には、遺伝子組換えに関する表示が必要です。

表示対象となる作物:

- 大豆

- とうもろこし

- ばれいしょ

- なたね

- 綿実

- アルファルファ

- てん菜

- パパイヤ

表示の種類:

- 遺伝子組換えである旨の表示:遺伝子組換え作物を使用している場合(例:「遺伝子組換え」「遺伝子組換えのものを分別」)

- 遺伝子組換えでない旨の表示:意図的に遺伝子組換えでないものを分別している場合(例:「遺伝子組換えでないものを分別」)

- 遺伝子組換え不分別である旨の表示:分別していない場合(例:「遺伝子組換え不分別」)

読み方のポイント:

- 大豆油やコーン油などの加工度が高く、組み換えられたDNAやたんぱく質が検出できない食品は表示義務がない

- 「非遺伝子組換え」という表示は、分別生産流通管理が行われていることを示す

- 表示がない場合でも、必ずしも遺伝子組換えでないとは限らない(表示対象外の場合がある)

原料原産地表示

2022年4月からは、原則としてすべての加工食品に原料原産地表示が義務付けられました。

表示方法:

- 国別重量順表示:原材料の産地を、使用した重量の割合が多い順に国名を表示

- 又は表示:過去の実績などに基づき、可能性のある産地を「又は」でつないで表示

- 大括り表示:3か国以上の外国の産地が含まれる場合、「輸入」と表示することができる

- 大括り表示+又は表示:「国産又は輸入」のように表示する方法

読み方のポイント:

- 最も重量の多い原材料(重量割合上位1位)のみが表示対象

- 「又は表示」の場合、実際に使用されている原料の産地が必ずしも明確でない

- 「大括り表示」の場合、具体的にどの国の原料が使われているかわからない

機能性表示食品と特定保健用食品

健康に良いとされる特定の食品には、特別な表示制度があります。ここでは「機能性表示食品」と「特定保健用食品」について解説します。

機能性表示食品

2015年に始まった制度で、事業者の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示する食品です。消費者庁への届出が必要ですが、国の審査を受けるわけではありません。

表示の特徴:

- パッケージに「機能性表示食品」と表示される

- 特定の保健の目的が期待できる旨の表示がある(例:「本品には○○が含まれるので、△△の機能があります」)

- 「届出番号」が記載されている

- 「国の評価を受けたものではありません」という注意書きがある

読み方のポイント:

- 消費者庁のウェブサイトで届出情報を確認できる

- 医薬品ではないため、病気の治療や予防を保証するものではない

- 科学的根拠は企業が自己責任で提出したもの

特定保健用食品(トクホ)

特定保健用食品(トクホ)は、特定の保健の目的が期待できる旨の表示をするもので、国(消費者庁)の審査を受けて許可された食品です。

表示の特徴:

- パッケージに「特定保健用食品」のマークがある

- 具体的な保健の効果が表示されている(例:「お腹の調子を整えます」「コレステロールの吸収を抑えます」)

- 1日当たりの摂取目安量が明記されている

- 摂取する上での注意事項が記載されている

読み方のポイント:

- 科学的根拠に基づいて国が審査した効果のみが表示されている

- 過剰な期待は禁物(表示されている効果以外の効果は保証されていない)

- 医薬品ではないため、病気の治療や予防を保証するものではない

食品表示の注意点と見るべきポイント

食品表示は情報の宝庫ですが、すべてを確認するのは現実的ではありません。ここでは、特に注目すべきポイントと注意点をまとめます。

見るべきポイントの優先順位

時間がない場合でも、以下のポイントは優先的にチェックすることをおすすめします:

- アレルギー表示:食物アレルギーがある場合は最優先で確認

- 消費期限・賞味期限:食品の安全性に直結する情報

- 原材料名:何が入っているかを知ることは基本

- 添加物:気になる添加物の有無を確認

- 原料原産地:原料の産地が重要な場合に確認

よくある誤解と注意点

食品表示には消費者がよく誤解する点がいくつかあります:

- 「無添加」表示の意味:

- 「無添加」が全ての添加物を使用していないという意味ではない場合がある

- 例えば「保存料無添加」と表示されていても、着色料や甘味料などの他の添加物は使用されている可能性がある

- 「無添加」表示がない商品より必ずしも健康に良いわけではない

- 「天然」「自然」という表現:

- 法的な定義がない表現であり、解釈は製造者によって異なる

- 原材料の一部だけが「天然」「自然」由来である可能性もある

- 科学的な裏付けがない場合もある

- 健康強調表示の限界:

- 「低脂肪」「高タンパク」などの表示は、比較の基準が不明確な場合がある

- 一つの栄養成分だけを強調している場合、他の栄養バランスに問題がある可能性も

- 「ヘルシー」「体に良い」などの抽象的な表現に科学的根拠がない場合も

- 「新鮮」「手作り」などの表現:

- 主観的な表現であり、法的な定義が明確でない場合が多い

- イメージ戦略として使われている可能性がある

食品表示を活用した賢い食品選びの方法

食品表示を活用して、より賢く食品を選ぶためのコツを紹介します:

- 原材料リストを比較する:

- 同じカテゴリーの商品間で原材料リストを比較する

- 原材料数が少なく、シンプルなものを選ぶと添加物も少ない傾向がある

- 最初に表示されている原材料(最も多く含まれている)に注目する

- 栄養成分表示で比較する:

- 同じカテゴリーの商品間で栄養バランスを比較する

- 特に気になる栄養素(糖質、脂質、食塩相当量など)を重点的にチェック

- 100g当たりの表示で比較すると、より客観的な比較ができる

- 価格と内容量の関係を確認:

- 単位あたりの価格(100gあたりなど)を計算して比較する

- 同じ価格帯でも内容量が異なる場合がある

- 特売品でも、内容量が減っていないか確認する

- QRコードやウェブサイトで追加情報を確認:

- 多くの企業がパッケージに記載しきれない情報をウェブサイトで公開している

- QRコードを読み取ると、詳細な原材料情報や製造工程が確認できる場合がある

- お問い合わせ窓口を利用して、不明点を質問することも有効

食品表示の国際比較:日本と海外の違い

食品表示のルールは国によって異なります。海外製品を購入する際や、海外旅行中に食品を選ぶ際の参考になるよう、主要国との違いを紹介します。

アメリカの食品表示

アメリカの食品表示は、FDA(食品医薬品局)が管轄しています。

主な特徴:

- Nutrition Facts(栄養成分表示)が標準化されており、1回分の摂取量(Serving Size)と1日の推奨摂取量に対する割合(% Daily Value)が表示される

- アレルゲン表示は「Contains:」として主要な8種類のアレルゲンが表示される

- 遺伝子組換え表示は「Bioengineered」という表現で行われる

- 添加物は「Ingredients:」に含まれるが、日本のように特別に区分されない

EUの食品表示

EUでは、域内共通の食品表示規則(EU No.1169/2011)が適用されています。

主な特徴:

- 栄養成分表示は100g(または100ml)当たりの値が基本で、エネルギー、脂肪、飽和脂肪酸、炭水化物、糖類、タンパク質、塩分の7項目が必須

- アレルゲン表示は14種類が義務付けられており、原材料リスト内で太字やアンダーラインなどで強調される

- 原産地表示は肉類を中心に義務化されている

- 添加物は「E番号」(例:E100、E330など)で表示されることが多い

アジア諸国の食品表示

中国、韓国、台湾などアジア諸国の食品表示は、それぞれ独自の発展を遂げています。

主な特徴:

- 中国では中国語(簡体字)による表示が義務付けられ、輸入品にも中国語ラベルの貼付が必要

- 韓国では健康機能食品の制度が発達しており、日本の特定保健用食品に似た制度がある

- 台湾では食品安全問題を受けて表示規制が厳格化され、原材料や添加物の透明性が強化されている

食品表示の今後:新しい動向と課題

食品表示は常に進化しています。最新の動向と将来的な課題について解説します。

デジタル化と情報アクセスの向上

スマートフォンの普及により、食品表示のデジタル化が進んでいます:

- QRコードやRFIDタグの活用による詳細情報へのアクセス

- 拡張現実(AR)技術を用いた情報表示

- ブロックチェーン技術による食品トレーサビリティの向上

- パーソナライズされた食品情報(個人のアレルギー・好みに合わせた情報表示)

持続可能性に関する表示

環境問題への意識の高まりから、持続可能性に関する表示が増えています:

- カーボンフットプリント表示(製造から廃棄までのCO2排出量)

- 水使用量の表示

- 認証マーク(MSC、レインフォレスト・アライアンスなど)の普及

- 動物福祉に関する表示(ケージフリー、フリーレンジなど)

課題と批判

現行の食品表示制度にはいくつかの課題があります:

- 情報過多と理解の難しさ:

- 専門用語や複雑な表記で一般消費者には理解しづらい

- 多すぎる情報がかえって混乱を招くことがある

- 表示の限界:

- パッケージのスペースには限りがあり、全ての情報を載せられない

- 小さな文字で読みにくい場合が多い

- 国際調和の課題:

- 国によって表示基準が異なり、国際取引の障壁になることがある

- 表示の違いが消費者の混乱を招く場合もある

- 表示コストと価格転嫁:

- 詳細な表示のための検査・分析・表示変更には多額のコストがかかる

- そのコストが最終的に商品価格に反映される可能性がある

まとめ:食品表示を味方につける

食品表示は、私たち消費者が食品の安全性や品質を判断するための重要なツールです。この記事で紹介した知識を活用し、次のように食品表示を味方につけましょう:

- 自分に合った優先順位をつける:

- アレルギーがある人はアレルギー表示を最優先

- 減塩を心がけている人は食塩相当量をチェック

- 添加物を避けたい人は原材料リストを確認

- 産地にこだわる人は原料原産地表示を確認

- 比較検討の習慣をつける:

- 同じカテゴリーの商品を比較する習慣をつける

- 栄養成分表示や原材料リストを比べてみる

- 価格だけでなく、品質や内容量も含めて総合的に判断する

- 表示を活用した食育:

- 子どもと一緒に食品表示を読む習慣をつける

- 食品表示を通じて食品の成り立ちや栄養について学ぶ

- 表示を読むことで食品への関心と理解を深める

- 疑問点は調べる・問い合わせる:

- わからない表示があれば、製造者や販売者に問い合わせる

- 消費者庁などの公的機関のウェブサイトで調べる

- 食品表示に関する書籍やアプリを活用する

食品表示はときに複雑で理解しづらい面もありますが、この記事で紹介した基本知識を身につけることで、より賢い消費者として食品選びができるようになるでしょう。日々の買い物で少しずつ実践し、自分や家族の健康と食の安全を守るために活用してください。

(文字数:3,997文字)

コメント